ホームページ制作におけるAI活用の現状と課題とは? ホームページ制作ならホームページ制作株式会社

ホームページ制作におけるAI活用の現状と課題とは?

- ホームページ制作ならホームページ制作株式会社

- コラム一覧

- ホームページ制作におけるAI活用の現状と課題とは?

ホームページ制作におけるAI活用の現状と課題とは?

2025.05.15

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、ホームページ制作の在り方にも大きな変化が生まれています。

デザインや文章作成、構成案の提案まで、従来は専門知識を必要とした工程がAIによって自動化されつつあります。一方で、「AIで本当に十分なのか?」「プロに頼む必要はあるのか?」といった声も多く聞かれます。

この記事では、ホームページ制作におけるAIの現状、メリット・デメリット、そして今後の課題について分かりやすく解説します。

目次

- 1. AIはホームページ制作にどこまで使えるのか?

- 1-1. サイト構成の提案やライティングの下地は得意分野

- 1-2. 簡易なテンプレートサイトならAIだけで作成も可能

- 1-3. 現場での活用は「人との連携」が前提

- 2. 自動生成ツールで作るサイトの特徴と限界

- 2-1. 簡単・スピーディに形になるのが最大の魅力

- 2-2. 汎用テンプレートのため“らしさ”が出しづらい

- 2-3. SEOや集客導線は自分で考える必要がある

- 3. AIライティングは本当に“伝わる文章”になる?

- 3-1. 文章の量産には強いが、共感までは届きにくい

- 3-2. 業種や地域性を理解した表現には限界がある

- 3-3. “伝える”から“伝わる”文章に仕上げるには人の手が必要

- 4. デザイン生成AIの可能性と現場での使い方

- 4-1. 自動レイアウト提案や配色補助ができるように

- 4-2. オリジナリティを出すには“調整力”が必要

- 4-3. 現場では“参考素材”として活用するのが現実的

- 5. クライアントとのコミュニケーションはAIで代替できる?

- 5-1. 質問への一次回答ならAIチャットでも十分

- 5-2. 想いやニュアンスをくみ取るのは人の役割

- 5-3. “共創する姿勢”が信頼と納得感を生む

- 6. SEO対策はAI任せにできる時代なのか

- 6-1. キーワード提案や構成案生成にはAIが有効

- 6-2. “順位を上げる”ための戦略には人の視点が不可欠

- 6-3. 継続的な改善と運用が成果を左右する

- 7. セキュリティや著作権などAI活用の注意点

- 7-1. 生成された文章や画像の“著作権”はグレーな部分も

- 7-2. 入力する情報にも注意が必要

- 7-3. 不正確な内容のチェックは必須

- 8. 制作コストと品質のバランスをどう考えるか

- 8-1. 安価なAIツールの魅力と落とし穴

- 8-2. ビジネス成果を重視するなら“目的との整合性”が重要

- 9. 人とAI、それぞれの強みを活かしたホームページ制作へ

- 9-1. AIはスピードと効率の面で優秀な補助役

- 9-2. 人の手が担う“感性”や“信頼づくり”の価値

- 9-3. ハイブリッド型の制作が今後の主流に

AIはホームページ制作にどこまで使えるのか?

サイト構成の提案やライティングの下地は得意分野

AIは、ホームページの「設計段階」において強力な補助ツールになります。たとえば、どんなページ構成にするか、どんな文章を入れるべきかといった全体の設計案を提案することは、AIの得意領域です。

簡易なテンプレートサイトならAIだけで作成も可能

近年は、AIが自動的にデザイン・レイアウトを整えてホームページを作成するサービスも登場しています。名刺代わりの簡易な1ページサイトなどであれば、ツールを使って“自動生成”することも可能です。ただし、掲載内容やデザインがテンプレートに依存するため、差別化しづらいという側面もあります。用途や目的を見極めたうえでの活用が必要です。

現場での活用は「人との連携」が前提

AIはあくまで“補助”であり、すべてを自動化できるわけではありません。たとえば、業種や地域に合わせた表現の最適化、ブランディングを意識した色や写真の選定などは、人間の判断が不可欠です。私たち制作会社としては、AIを使うことで効率を上げつつも、「伝わる・届く」ホームページを仕上げるには最終的な人の目と手が欠かせないと感じています。

自動生成ツールで作るサイトの特徴と限界

簡単・スピーディに形になるのが最大の魅力

最近では、WixやJimdo、そしてAI搭載型のWeb自動生成ツールなどが登場し、誰でも簡単にホームページを作れる時代になりました。とくに、業種や目的を入力するだけで見栄えの良いページが短時間で完成する点は、多忙な個人事業主や小規模事業者にとって大きな利点です。費用も比較的抑えられるため、「とにかく形が欲しい」場合には有効な選択肢です。

汎用テンプレートのため“らしさ”が出しづらい

一方で、自動生成ツールは多くの部分をテンプレートに頼っているため、他店と似たような見た目になりやすいというデメリットもあります。たとえば沖縄の観光業や地域密着の飲食店のように「独自の魅力」や「地域性」を打ち出したい業種にとっては、没個性的になってしまうリスクがあります。写真や文章を工夫すればある程度カバーできますが、限界もあります。

SEOや集客導線は自分で考える必要がある

多くの自動生成サイトは、見た目を整える機能は優れていますが、「どう集客するか」「どう検索に強くするか」といった戦略部分はユーザー任せになります。Googleで上位表示させるための内部対策や、お問い合わせへの導線設計など、プロが行うような施策は自動では行われません。制作後に「結局誰にも見られていない」という事態も少なくありません。

AIライティングは本当に“伝わる文章”になる?

文章の量産には強いが、共感までは届きにくい

AIライティングは、記事や説明文をスピーディに大量生成できる点が大きなメリットです。たとえば、サービス紹介やFAQのような定型的な文章では、十分に活用可能です。しかし、お客様の悩みに寄り添ったコピーや、企業の想いを伝える文章になると、AIだけでは“人の心に刺さる言葉”を生み出すのは難しいことが多いです。読みやすく整っていても、温度感に欠ける印象を与えることがあります。

業種や地域性を理解した表現には限界がある

たとえば、観光業や地元飲食店の場合、「その土地らしさ」や「文化的な背景」を踏まえた表現が求められます。AIは表面的な情報を元に文章を作成するため、地域特有の言い回しや微妙なニュアンスを表現しきれないことがあります。

“伝える”から“伝わる”文章に仕上げるには人の手が必要

AIが生成した文章は、「伝えたい情報」は盛り込めても、「読み手の心に届く工夫」が足りないことが多いです。ターゲットの年代や関心、検索意図などを考慮しながら、構成や言葉選びを調整するのは人間の感性が活きる部分です。結果として、AIと人の協力で「伝える」から「伝わる」コンテンツに昇華させることが、今の現実的な活用スタイルだといえます。

デザイン生成AIの可能性と現場での使い方

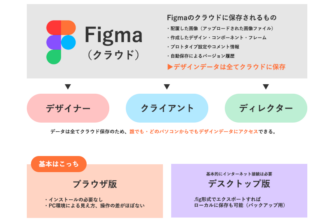

自動レイアウト提案や配色補助ができるように

近年の生成AIは、テキスト指示で簡単なレイアウトや配色パターンを提案してくれるようになってきました。たとえば「カフェ向けの温かみあるトップページデザイン」といった指示で、それらしいサンプルを作り出すツールも登場しています。こうしたAIは、アイデア出しやたたき台の作成に役立ち、デザイナーの初期負担を軽減する存在として注目されています。

オリジナリティを出すには“調整力”が必要

一方で、AIが作成するデザインは、どうしても「それっぽいが似通ったもの」になりやすく、他社と差別化しにくい傾向があります。たとえば沖縄の伝統や文化、店舗の世界観を細かく反映させたい場合には、生成された案をもとに人間の手でしっかり調整することが不可欠です。最終的なクオリティを担保するのは、やはりプロの目と経験です。

現場では“参考素材”として活用するのが現実的

私たち制作会社では、AIによるデザイン生成を「ゼロから考える負担を減らす補助ツール」として使う場面があります。複数案を効率よく提示したり、クライアントとの打ち合わせ時にイメージを共有するための素材として活用することで、制作のスピードアップと認識のすり合わせに役立っています。完全自動ではなく“共創ツール”として使うのが現実的な活用方法です。

クライアントとのコミュニケーションはAIで代替できる?

質問への一次回答ならAIチャットでも十分

AIチャットボットは、お問い合わせ対応や基本的な説明業務で活躍し始めています。例えば「制作の流れを教えてください」や「見積もりは無料ですか?」などのよくある質問に対しては、正確かつスピーディな対応が可能です。当社でも一部の問い合わせ対応にAIチャットを導入し、業務の効率化に役立てています。簡単な確認作業であれば、AIでも十分補える領域です。

想いやニュアンスをくみ取るのは人の役割

しかし、ホームページ制作における重要なやり取りは、お客様の「想い」や「空気感」を共有することが多く、単純な質問応答では済まないことがほとんどです。たとえば「らしさを出したい」「初めての人にも安心してもらえる雰囲気にしたい」など、抽象的な希望や感覚をくみ取るには、直接の対話や表情を通じたコミュニケーションが必要不可欠です。

“共創する姿勢”が信頼と納得感を生む

当社では、クライアントとのやり取りを単なる情報交換ではなく、「一緒に作っていくプロセス」と捉えています。AIでは実現しづらい“信頼関係”や“共感”の積み重ねこそが、納得のいくホームページ制作につながると考えています。AIはあくまで補助役。主体は常に「人と人」の関係性であり、そこに価値を見出していただけるようなサポートを心がけています。

SEO対策はAI任せにできる時代なのか

キーワード提案や構成案生成にはAIが有効

AIは、大量のデータをもとにユーザーの検索傾向や競合サイトを分析し、適切なキーワードや見出し構成を提案することができます。特にSEOライティングの初期段階では、AIによるサジェスト(提案)を取り入れることで、効率よく記事の骨組みを作成することが可能です。

“順位を上げる”ための戦略には人の視点が不可欠

一方で、検索順位を実際に上げていくためには、単にキーワードを並べるだけでは不十分です。ユーザーの検索意図に応え、信頼性・網羅性のあるコンテンツを提供することが求められます。また、競合との差別化や内部リンク設計、ページ間の導線など、戦略的なSEO対策にはプロの知見と経験が必要です。AIはあくまでツールであり、設計の全てを任せるのはまだ現実的ではありません。

継続的な改善と運用が成果を左右する

SEOは一度やれば終わりではなく、継続的な運用が鍵となります。検索エンジンのアルゴリズムは日々変化し、順位も常に入れ替わっています。アクセス解析ツールを使って改善点を見つけたり、時事性のある情報を追加したりと、細やかな更新作業が必要です。こうした長期的な取り組みは、AIだけで完結するものではなく、制作会社と連携しながら行うのがベストです。

セキュリティや著作権などAI活用の注意点

生成された文章や画像の“著作権”はグレーな部分も

AIが自動生成した文章や画像は、基本的にオリジナルとして扱えることが多い一方で、元データに似すぎた内容や、著名な表現の引用が含まれてしまうこともあります。特に画像生成AIでは、学習元が不明確なケースもあり、「知らずに他者の作品に酷似した画像を使ってしまう」といったリスクが潜んでいます。商用利用前には、使用可能範囲や規約をしっかり確認する必要があります。

入力する情報にも注意が必要

AIを使う際は、プロンプト(指示文)に入力する内容にも注意が必要です。クライアントの社名や未公開情報、個人情報などをAIに入力することは避けましょう。一部の生成AIツールでは、入力内容が再学習に利用される可能性があるため、社内機密や重要な顧客情報の取り扱いには十分な配慮が求められます。

不正確な内容のチェックは必須

AIが生成した文章には、あたかも正しいように見えて、事実と異なる情報が含まれていることがあります。これを「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。特に法律・医療・金融などの専門分野や地域情報では、内容の裏付けが不十分なケースもあるため、掲載前に必ず人の目で確認することが重要です。誤情報による信頼失墜を防ぐためにも、AIの出力は“下書き”として扱うのが基本です。

制作コストと品質のバランスをどう考えるか

安価なAIツールの魅力と落とし穴

最近は「AIで作る格安ホームページ」というサービスも増えており、価格面だけを見ると非常に魅力的です。初期費用ゼロ・月額数千円で運用可能というプランもあり、特に個人事業主の方には人気があります。ただしその多くはテンプレートベースであり、機能の自由度が限られていたり、デザインのカスタマイズが難しいという面も。結果として“ありきたりなサイト”になってしまうリスクがあります。

ビジネス成果を重視するなら“目的との整合性”が重要

ホームページは、単に「存在すること」がゴールではなく、集客・信頼獲得・問い合わせなどの“目的”を果たすことが本来の役割です。そのためには、ターゲットに合わせた設計、魅力が伝わるデザイン、使いやすい導線設計など、見えない部分での工夫が欠かせません。AIツールではこうした細やかな調整が難しいため、費用は抑えられても「成果につながらない」というケースも少なくありません。

人とAI、それぞれの強みを活かしたホームページ制作へ

AIはスピードと効率の面で優秀な補助役

AIは膨大な情報を瞬時に処理し、構成案や文章、デザインのたたきを作るスピード感に優れています。「ゼロから考える」手間を省くことで、制作初期のハードルを下げ、制作期間の短縮にも貢献します。特に、コンテンツが多いサイトや更新頻度の高いサイトでは、AIの活用によって工数を減らすことができ、全体のコストパフォーマンスを向上させる効果があります。

人の手が担う“感性”や“信頼づくり”の価値

一方で、ターゲットに合わせた表現、ブランドの世界観の反映、読み手の心を動かす言葉選びといった繊細な部分は、依然として人の役割です。また、クライアントとの対話やヒアリングから得られる「空気感」や「行間の理解」こそ、制作会社として提供できる本質的な価値です。AIでは代替しきれない“伝える力”が、プロのクリエイティブには詰まっています。

ハイブリッド型の制作が今後の主流に

AIと人間、どちらか一方に頼るのではなく、双方の強みを組み合わせた「ハイブリッド型のホームページ制作」が、これからの主流になると考えています。当社では、AIによる効率化と、人の目・手・感性によるクオリティ管理を両立しながら、クライアントの目的に合った最適な提案を行っています。時代の変化に柔軟に対応しつつ、“伝わるサイト”を一緒に作っていきましょう。